1998年,我出差回郑州途经三门峡黄河大桥时,上百只白色大鸟飞跨黄河大桥,这是我有生第一次见到真正的天鹅。回程路上,我闭上眼睛,耳朵里、脑子里都是天鹅那梦幻般的叫声,无法自控,从此便开始了白天鹅拍摄之旅。

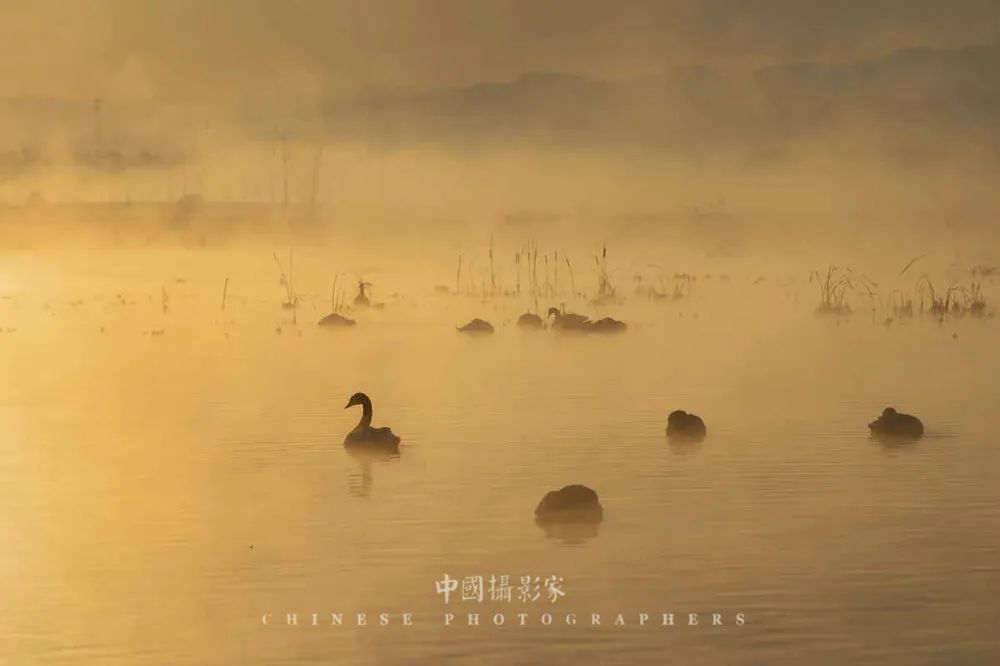

20多年来,我每年都迎候第一批天鹅的到来,送别最后一批天鹅远去。现在回过头来看,我拍摄天鹅大概经历了两个阶段,我自己的感受是,《蓝色·旅途》《灵霓》是从外到内的一种感受和表现,《魅羽》则是从内到外的情感表达。《蓝色·旅途》《灵霓》贯穿着我对天鹅第一个阶段的理解。在文学、舞蹈、音乐等艺术表现中,人们赋予天鹅一种高贵、洁白、美丽、忠贞等形象。在近20年的拍摄实践中,我就依托这种认知,运用各种摄影技术手法,表现天鹅之美。

《魅羽》和《蓝色·旅途》《灵霓》的拍摄是两种截然不同的状态。拍摄《蓝色·旅途》和《灵霓》的每一幅作品时,都是经过深思熟虑的,每次都能按照事先的想法,拍到预想的作品。而《魅羽》的创作,我无法预期,每次都是强烈的思想情绪促使我不自觉地按下快门,完全没有顾及任何技术参数、构图等,是完全“去摄影化”的状态。

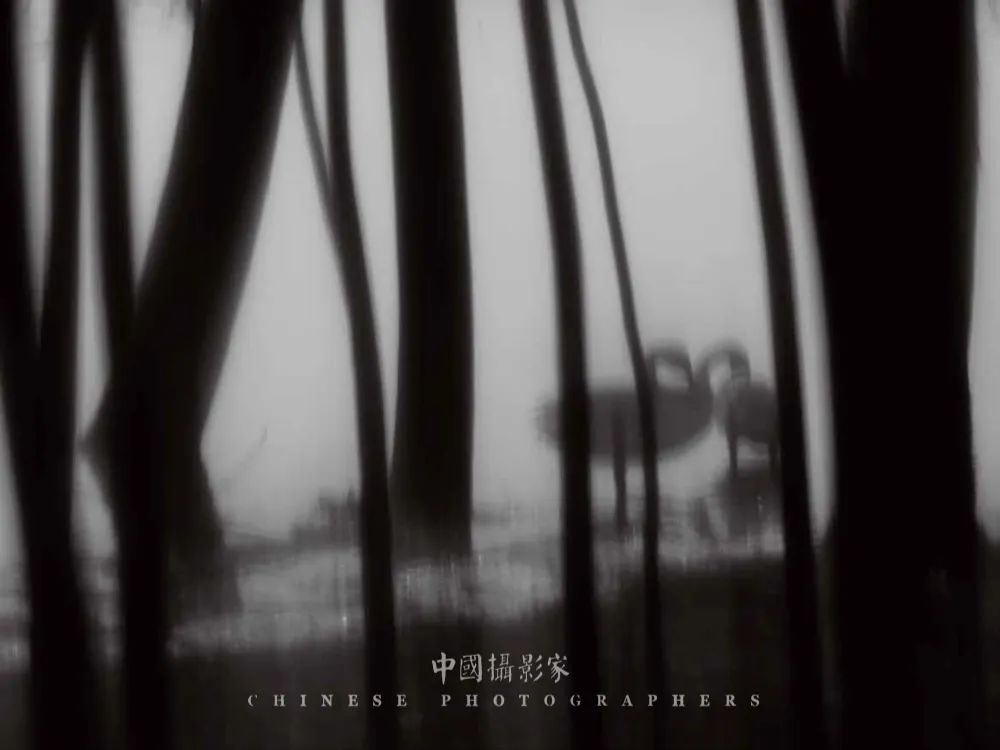

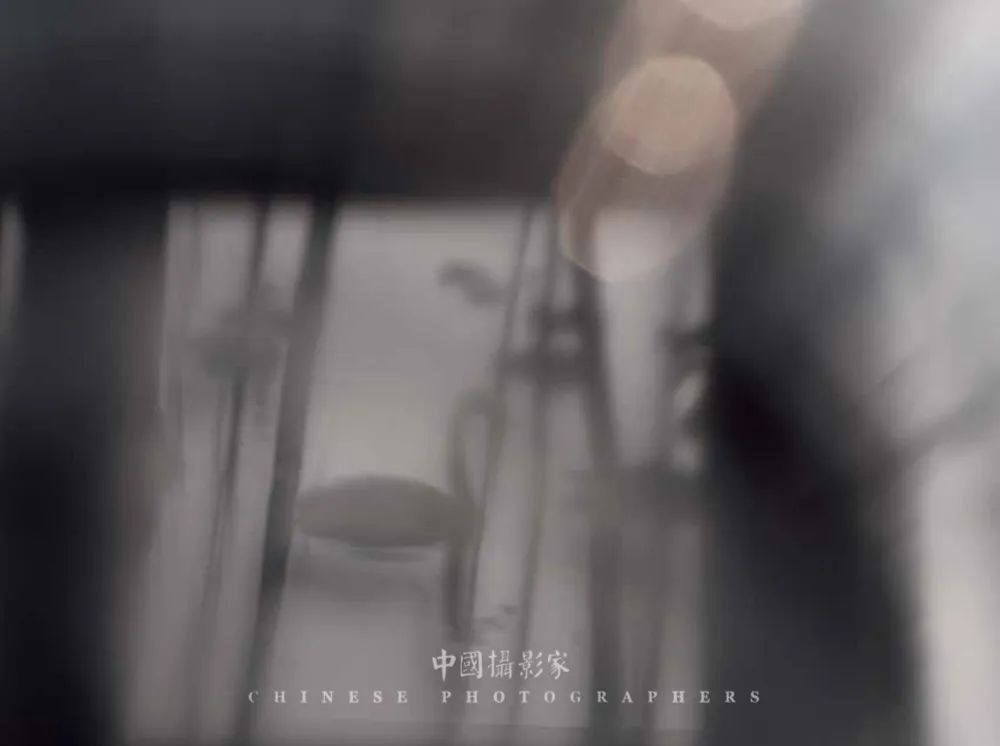

《魅羽》的创作,实际上是我对摄影又一个层面的认知。每次拍摄时呈现在我脑海里的已经不是天鹅了,已经超越了天鹅本身,好像天鹅就是我,我就是天鹅。每当带着强烈的思想情绪拍摄时,都是一种无我的状态,似乎陷入一种梦幻的感觉,忘记自己在拍照,每次拍完我一时都缓不过神儿来,每一幅作品都是在那种状态下创作完成的。在《魅羽》中,那个高贵典雅的天鹅已经不存在了,它消解了天鹅的形象,颠覆了天鹅的概念,生成了一个虚拟的、梦幻般的天鹅场景。这个场景是陌生的,它制造了一个视觉谜题,以往的阅读经验在这里已经失效。

对于很多自然景物摄影家来说,作品里或多或少都会有“东方调性”,虽然表现各有不同。艺术家很难摆脱他所处的大的文化结构对他的影响或者说塑造。中国传统美学和传统艺术中注重意境和情感体验、寓情于景的创作思想和表达方式都直接影响着我的天鹅摄影,成为一种底色和基调。也曾经不止一个朋友善意地说题材问题,说“天鹅”这个题材太小,有点吃亏。我认为题材无大小,情感有浓淡,认知有深浅。

摄影是人的视觉的延伸和丰富,没有摄影,人对世界的认识将是不完整的,这是摄影的核心价值和独特贡献。摄影已成为我的一种生活方式,是我生活中重要的一部分,拍摄天鹅也是我的钟爱。我拍摄天鹅的初心原本就没有丝毫功利企图,天鹅带给了我一种情怀,我感到很幸福。

作品赏析

魅羽之一 2021 王智 摄

魅羽之二 2021 王智 摄

魅羽之三 2021 王智 摄

魅羽之四 2021 王智 摄

魅羽之五 2021 王智 摄

魅羽之六 2021 王智 摄

魅羽之七 2021 王智 摄

魅羽之八 2021 王智 摄

魅羽之九 2021 王智 摄

魅羽之十 2021 王智 摄

魅羽之十一 2021 王智 摄

灵霓之一 2013 王智 摄

灵霓之二 2007 王智 摄

灵霓之三 2012 王智 摄

灵霓之四 2013 王智 摄

灵霓之五 2015 王智 摄

灵霓之六 2013 王智 摄

作者简介

王智,祖籍山东,2012年,赴美国电影学院摄影专业进修;2012年加入中国摄影家协会;2019年成为“全球自然生态摄影师扶持项目”终评评委,获得“中国三门峡自然生态国际摄影大展荣誉摄影师”称号。2019年,在北京798艺术中心中国摄影家协会影廊举办《蓝色·旅途》个展,并参与“三门峡自然生态国际摄影大展”特别邀请展。2021年,在第九届大理国际影会举办《魅羽》个人展览,其作品曾获得第20届平遥国际摄影大展“优秀作品奖”、第九届大理国际影会“DIPE国际摄影节主席联盟大奖”等摄影奖项,并被中国摄影画廊、河南省美术馆等国内多家博物馆、艺术馆收藏。

来源丨节选自《中国摄影家》杂志2022年第8期,文章标题《天鹅的交响——访摄影家王智》,摄影/王智。

封面: 魅羽,2021年

摄影:王智

— END —

|